化学沉积作用是指在水介质中,以胶体溶液和真溶液形式搬运的物质到达适宜场所后,当化学条件发生变化时,产生沉淀、堆积的过程。其中,胶体溶液是指含有一定大小的固体颗粒物质或高分子化合物的溶液,真溶液是指透明度较高的水溶液。

根据上述定义,下列不属于化学沉积作用的是:

干旱气候区,湖水很少外泄,蒸发作用使湖水的氯化钠增加、累积,变成咸水湖

当海水中的绿色粘土矿物随水流动时,会和含有铝、铁的胶体物质聚合形成海绿石

富含磷质的海水上升至浅海区,因压力减小,温度升高,磷质析出、沉积而形成磷矿

湖泊里的生物骨骼,它们吸收了空气中的二氧化碳形成碳酸钙,当碳酸钙浓度达到一定程度就在海底堆积下来,形成石灰岩

电信诈骗,是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,发布虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账,进行非法侵占他人财物的犯罪行为。

根据上述定义,以下不属于电信诈骗的是:

王某在网上发起新房团购,承诺一千元定金可抵五万元房款,顾客缴纳定金之后才发现该楼盘已售罄,王某也消失了

李某盗用正在出差的张先生的微信头像,冒充张先生给张太太发微信说遇到事故,骗走两万元

张某谎称自己患上不治之症,伪造诊断书、编造假故事放在网上,通过众筹募集到三万元医药费

李老太太打电话找保洁,家政公司派来的保洁员王某忽悠李老太太从王某丈夫的店里购买了数千元保健品

商店销售甲、乙、丙、丁四种商品,每件分别盈利15元、9元、4元和1元。某日销售这四种商品共40件,共盈利201元。四种商品每种至少销售1件,且甲、丁商品销量相同。问当天丙商品的销量为多少件?

21

27

29

31

气味分子又是如何转化为嗅觉信号传递到大脑的呢?美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于CTP结合蛋白(通称C蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,便沿着嗅觉神经开始一场接力跑。这些信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某些精细区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。这就是阿克塞尔和巴克为我们描述的完整的嗅觉信号通路理论。

下列对阿克塞尔和巴克的嗅觉信号通路理论理解错误的一项是:

气味分子在属于C蛋白的嗅觉受体的作用下从化学信号转变成为电信号

嗅觉信号通路的末端是大脑嗅觉皮层中的某些精细区域

嗅觉信号通路理论阐述的是气味分子转化为嗅觉信号传递到大脑的过程

作为化学信号的气味分子到达大脑嗅觉皮层某些精细区域被翻译成嗅觉信息

与储存能量的白色脂肪细胞不同,棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉。实验发现,正在死亡的棕色脂肪细胞会分泌出大量肌苷。接收到肌苷分子信号后,不仅周围的棕色细胞被激活,就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞。但是肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度,致使肌苷的“促燃”作用大打折扣。对照实验证实,喂食高能量饮食并同时使用肌苷转运蛋白抑制剂的小鼠仍然较瘦,且免受糖尿病的困扰。

由此可以推出:

肌苷能调节棕色脂肪细胞在生物体中的产热过程

棕色脂肪细胞有助于身体维持体温,抵御寒冬

刺激棕色脂肪细胞,能够增加身体能量燃烧

干扰转运蛋白活性的物质可用于肥胖症治疗

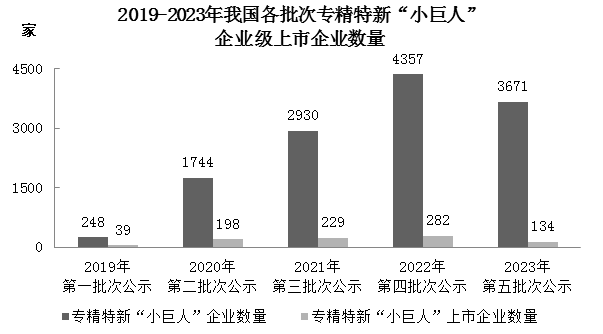

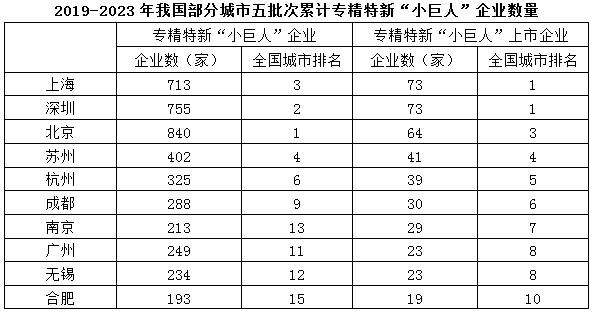

2022年中国锂电池出货量658GWh,同比增长101.1%。2022年中国动力锂电池装车量达294.6GWh,同比增长90.7%,高于全球同比增速18.9个百分点,占全球动力锂电池装车量的56.9%。

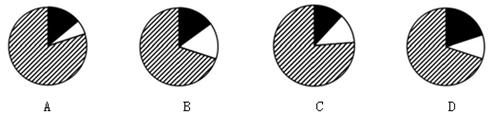

以下饼图中,最能准确反映2022年中国锂电池出货量中,储能锂电池、数码锂电池和动力锂电池占比关系的是:

(黑色:储能锂电池白色:数码锂电池斜杠:动力锂电池)

如图所示

如图所示

如图所示

如图所示

传递关系指的是对任意的元素A、B、C来说,若元素A与元素B有某关系并且元素B与元素C有该关系,则元素A与元素C也有该关系。反传递关系指的是若元素A与元素B有某种关系并且元素B与元素C有该关系,但元素A与元素C没有该关系。

根据上述定义,下列关系属于传递关系的是:

自然数中的大于关系

生活中的同学关系

家庭中的父子关系

食物链的天敌关系

丹麦的研究团队发现,多饮用含咖啡因饮料的年轻人,胆固醇指标严重超标的比例明显超过那些不饮用含咖啡因饮料的年轻人。因此,研究团队认为饮用咖啡因将影响年轻人的身体健康。

以下哪项如果为真,将最有力质疑上述的结论:

胆固醇指标是身体是否健康的指标之一

常喝含咖啡因饮料的年轻人通常有暴饮暴食的饮食习惯

饮食清淡的人更容易保持健康的胆固醇指标

有的年轻人胆固醇超标严重,但他们从来不饮用含咖啡因的饮料

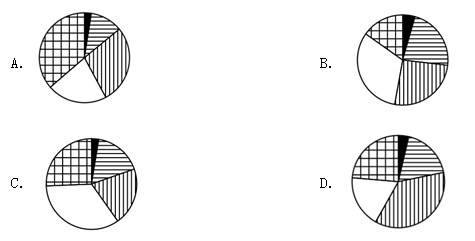

以下饼状图中、最能准确反映2019~2023年五批次公示的专精特新“小巨人”上市企业中,第一批次(黑色)、第二批次(横线)、第三批次(竖线)、第四批次(白色)和第五批次(网格)企业数量比例关系的是:

如图所示

如图所示

如图所示

如图所示

达尔文学说认为进化只能是适应性,自然选择几乎是万能的,换句话说,进化是有利变异在自然选择作用中固定积累的结果。但是,20世纪60年代以来,分子生物学研究表明,蛋白质和核酸水平的突变绝大多数是中性的,即对生物的生存既无利亦无害,自然选择对其不起作用。这种中性突变在种群中日积月累,积少成多,成为巨大的变异,并构成种属的差异,甚至门纲的差异,于是新种形成,这就是中性突变学说。它最早由日本学者木村在1968年提出,后被人称为非达尔文进化。其实中性突变学说并不是反对自然选择,只是否定自然选择万能论。

与这段文字文意相符的是:

进化不是有利变异在自然选择作用中固定积累的结果,而是中性突变的结果

蛋白质和核酸水平的突变构成了新种

中性突变学说反对进化理论和达尔文学说

中性突变学说和达尔文进化学说都是进化理论