一般来说,癌细胞进行转移会分为几个阶段:一是侵犯,此时癌上皮细胞会松开癌细胞之间的连接,使之“重获自由”而能移动到其他地方;二是“内渗”,此时癌细胞穿过血管或淋巴管的内皮进入循环系统;三是“外渗”,此时经过循环系统之旅洗礼的幸存者会穿过微血管的内皮细胞到达其他组织;最后就是这些癌细胞的“新大陆移民”,在其他组织当中繁衍形成转移的恶性肿瘤。

此前这方面的研究都是将癌细胞注射入循环系统中,如此便缺少了与侵犯和内渗作用相关的基因研究。最近,美国一家研究所发表了与癌症转移早期相关的研究结果。

首先他们使用目前技术领先的微阵列技术对会转移的老鼠乳癌细胞的基因表现进行分析,从中找到了一个重要的转录因子Twist。这个转录因子在胚胎发育的某些过程中,肩负着引发细胞移动以及组织重组的任务,而类似的细胞移动以及组织重塑情形在肿瘤转移的时候也会发生。

他们发现,Twist会使由钙黏附素E所调控的细胞黏附作用失效,产生上皮细胞的上皮一间质转化;被阻断了Twist表现的癌细胞的转移程度会降低,在循环系统中的癌细胞数目也有减少的现象。另外,人类乳癌之一的侵犯性小叶癌当中也观察到Twist抑制了钙黏附素E的表现。

研究人员推测,癌细胞之所以能够进行转移,可能是由于唤醒了身体中沉睡已久的、负责胚胎早期形态发育的基因,导致相关程序的启动,从而获得可怕的转移能力。

未来在临床上也许能开发药物以抑制Twist这类基因的表现,避免肿瘤转移;或者可以借由筛检这些基因,及早发现肿瘤的未来走向,并给予适当的化疗。

关于Twist,下列说法不符合文意的是:

引发细胞移动及组织重组

抑制某种细胞黏附作用

降低癌细胞的转移能力

引起上皮细胞的上皮一间质转化

每年5月底到6月底,在亚洲大陆北部的苔原地区,温度升到10摄氏度以上,勺嘴鹬迎来了繁育期。等到7月初,雏鸟纷纷破壳而出,等待它们的将是一段漫长的旅程。

苔原上夏季很短暂。雏鸟破壳后,雌性亲鸟经过短暂退留就向南飞走了,雄鹬留下照顾雏鸟两周左右,等小勺嘴鹬刚能独立觅食,便也向温暖的南方迁徙。

小勺嘴鹬怎么办?虽无父母教,它们却知道要去哪里,还知道怎么去——这可能是渐渐寒冷的环境所迫,可能是对周边其他候鸟的模仿,总之,这是刻在它们基因里的本能。

候鸟为何要迁徙?有很多假说。当北方地区温度下降到0摄氏度及以下,冰封水面,鱼虾昆虫等食物变少,候鸟会在秋天来临时,一路南飞,寻找食物来源。那为何候鸟不待在热带、不再北归呢?因为__________________,候鸟会选择在一个区域食物最丰富的时间集中觅食。更重要的是,热带并不利于勺嘴鹬这样来自西伯利亚的鸟类繁殖。

为了更好地生存,不同候鸟有不同的选择。勺嘴鹬是一种早成鸟,亲鸟在产卵和孵化时消耗巨大。为保存体力、保障远距离飞行和来年的成功繁殖,雌鸟选择先行一步。到了秋天,幼鸟身体里的“迁徙基因”会被唤醒,它们“懂得”沿着亚洲大陆东边的海岸线向南飞,每几百公里小憩--到两天,直到我国江苏盐城东台条子泥湿地,在此换羽、停歇3个月,然后再出发,飞向广东或继续往南到东南亚越冬。好在勺嘴鹬“好养活”,滩涂上鱼虾管够,不需要特别照顾。

而作为晚成鸟的丹顶鹤就幸福多了。小鹤在黑龙江扎龙国家级自然保护区出生后,父母会定期投喂、教它们怎么飞行,迁徙时还会带着小鹤一起,“手把手”教在哪选点、怎样觅食。这是因为雌鹤每次产卵一般只有两枚,对种群来说比较珍贵,加上迁徙路线只有2000多公里,先往东沿着陆地飞向海岸线,再一路南下到辽河口、黄河三角洲,再到越冬地盐城国家级珍禽自然保护区,鹤爸鹤妈有余力带着孩子一起飞。而且,鹤类的食物主要是植物块茎,要从湿地、滩涂中挖出来,有的能吃,有的不能吃——如果没有迁徙途中父母的“教”和自己的“学”,小鹤就会生存困难。

不论是先天遗传还是要后天学习,不同候鸟都有一套巧妙的“迁徙机制”,以及精准的“导航系统”。值得注意的是,并不是所有候鸟都沿着海岸线飞。老鹰、雕等一些猛禽,就是沿着山脊线迁徙。以凤头蜂鹰为例,它们的食物在陆地上,且陆地上因太阳辐射带来的上升热气流更充足,让它们可以展开宽阔的翅膀借力,轻松滑翔。凤头蜂鹰会把我国从西向东、从高到低的三级阶梯间的“台阶差”作为地标,再通过太阳位置来分辨南北,实现“导航”飞行。那么,夜里迁徙的候鸟,靠什么“导航”呢?科学家在雀形目候鸟的身体中发现了一种感应电磁的蛋白,可根据地球南北极电磁感应的变化来分辨方向,还有的鸟类懂得观测星星的东升西落来定位。

候鸟也有迷路的。遗憾的是,一旦迷路,大多数将无法存活。所以,如今候鸟的迁徙路线,是经过成千上万年的探路、尝试、优化逐渐发展而来的,蕴含了大自然的无穷奥秘。

下列关于候鸟“迁徙机制”的说法,符合文意的是:

候鸟喜欢沿着海岸线迁徙

有些猛禽迁徙需跨越高山

陆地飞行比海上飞行省力

候鸟迁徙后天因素影响大

某办公室有王莉、李明和丁勇3名工作人员,本周有分别涉及网络、财务、管理、人事和教育的5项工作需要他们完成。

关于任务安排,需要满足下列条件:

①每人均需至少完成其中的一项工作,一项工作只能由一人完成;

②人事和管理工作都不是由王莉完成的;

③如果人事工作由丁勇完成,那么财务工作由李明完成;

④完成教育工作的人至少还需完成一项其他工作。到了周末,3人顺利地完成了上述5项工作。

以下哪项的工作安排符合上述条件:

王莉:管理、网络;李明:教育、人事;丁勇:财务

王莉:教育、财务;李明:人事、管理;丁勇:网络

王莉:网络;李明:人事、管理、财务;丁勇:教育

王莉:网络;李明:教育、管理;丁勇:人事、财务

现在有90%的人过于关注食品安全问题,对于营养的理解,大多数人还停留在“营养问题没多大危害,顶多胖点瘦点”的水平上,事实上因为营养问题导致身体健康严重恶化甚至失去生命的大有人在。

随着工业化、城镇化、老龄化进程加快,我国慢性病患者、死亡呈现持续快速增长趋势。2012年7月卫生部发布的报告称,我国慢性病确诊患者已超过2.6亿人,因慢性病死亡占居民总死亡比重升至85%,慢性疾病已成为我国居民健康的第一杀手,而慢性疾病的主要原因在于生活方式错误,食物营养不均衡。

心脑血管疾病、糖尿病、痛风等目前高发的慢性疾病,甚至乳腺癌、前列腺癌、肠癌等常见癌症,很多都与营养问题密切相关。很遗憾的是,现在很多人对绿叶蔬菜,各种杂粮薯类等天然食物的安全性过于担心,同时又被各种低营养价值的零食甜点、油炸食品等所诱惑,造成膳食中营养素和保健成分摄入不足,能量和脂肪摄入量过剩,这是很多日常健康问题的主要成因。如果不改变膳食结构,仅仅依赖一两种保健品,很难达到改善健康状况,预防癌症和慢性病的效果。

营养均衡的膳食,同时也会是提高自身安全性的饮食。一方面,减少高度加工食品的摄入量,多吃杂粮、薯类、蔬菜等,合理控制鱼肉蛋奶的数量,能减少积蓄性环境污染物的摄入量,并减低很多毒物的吸收率和致癌作用。

另一方面,合理的营养能够保障人体的解毒功能,提高人体在污染环境中的应对能力。

营养不均衡的人,在污染条件下更容易受害。以镉大米事件为例,我国大部分消费者,尤其是南方人,每天的饭桌上都少不了米饭。但为了减低镉超标大米对健康的影响,主食应尽可能多样化,减少对大米(特别是单一来源大米)的依赖。不要餐餐吃米饭。杂粮、豆薯等来自不同产地,即便富集污染,特性也不同。混吃可减少同种污染物长期蓄积的危险,还能改善营养均衡。

膳食内容越丰富多样,受一种污染物蓄积毒害的风险就越小;各种营养越均衡,身体对毒物的抵抗能力就越强。例如,人体一旦缺钙,镉、铅等二价有害金属的毒性作用就会增强。粗粮、豆类、蔬菜、水果中的各种膳食纤维,都有利于排除重金属。

作为一个普通人,虽然食品安全的大环境很难把握在个人手中,但营养均衡完全可以由自己决定。改善营养均衡,既能预防衰老和疾病,又能减少污染危害,是我们在不安全世界中找到生存之道的关键所在。

由于我国缺乏相应的营养师制度,普通民众在日常生活中得不到可靠的营养指导。遇到营养问题时,他们不知道该向谁去咨询,只能在网上或报刊上搜索一些相关的只言片语作参考,然而这些信息未必能够符合每个人的具体情况,经常会造成误解甚至误导。在各种未经验证的信息互相矛盾时,他们更是无所适从。对于这种状况,本该由政府承担的社会建设方面的责任,现如今却由“民间科普人士”自发地对民众做营养知识宣传,而这还远远不能满足民众对营养知识的个体化需求。

下列不符合原文意思的一项是:

过于担心食品安全问题是出现营养问题的原因之一

不安全食品对营养不均衡的人危害更大

丰富的膳食结构是解决食品安全问题的关键

营养越均衡,身体的解毒能力就越强

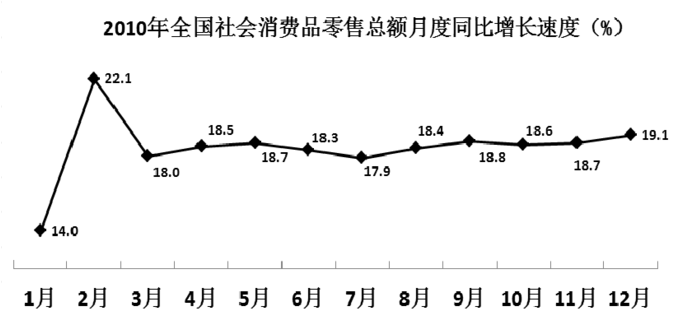

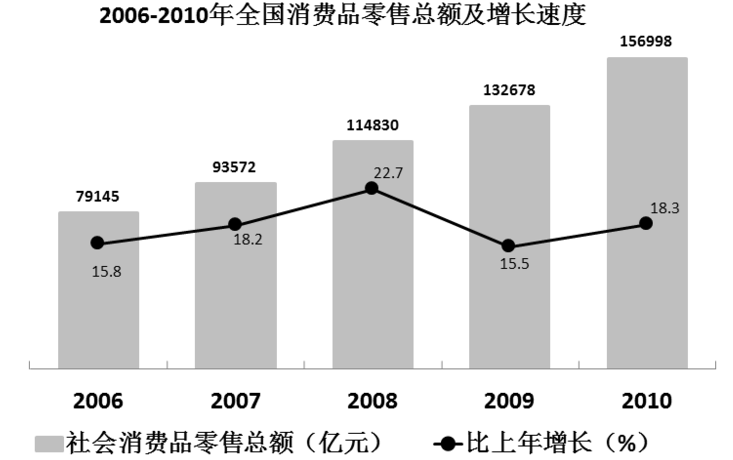

2006—2010年全国社会消费品零售总额增长量和增长率最高的年份分别是:

2008、2008

2010、2010

2010、2008

2008、2010

下列经济现象或做法符合经济学常理的是:

中央银行增加外汇储备引起货币供应量减少

通货紧缩时期政府减少在社会福利方面的支出

政府通过降低税率、减少税收,抑制通货膨胀

流动性过剩时中央银行在金融市场上出售国债

“_________________________”。自古以来,小到黎民百姓的生产生活,大到国家民族间的兵戎相见,都免不了受到当时天气的影响和制约。古人对于天气的预测大多来自千万年口耳相传的观测经验,偶然性相当大。近代以来,随着雷达技术、卫星技术以及计算机技术的进步,人类不光能从地面获知大气层的变化动态,更能从遥远的太空俯瞰广大的地表区域,实现对灾害性天气事件的预防和日常天气的预报。

现代的天气预报系统,主要分为地上气象观测站、地面气象雷达系统、高层大气气象观测、气象卫星以及数据解析中心等几种分工不同、各有侧重的观测网络体系。①地上气象观测站主要负责采集各地的气压、气温、湿度、风向、风速、降水量、积雪深度、日照时间、云量以及空气质量等气象数据。这些数据一方面与其他途径采集的大气活动信息进行汇总,以便进行实时天气预报;另一方面则形成数据库,作为长期研究气候变动的宝贵资料。②地面气象雷达系统通过建立在各地的雷达设施向所在空域云层发射厘米级波长的电磁波,来观测数百公里范围内云层中的凝结核、冰晶以及雨滴或雪花的形成情况。雷达获得的数据再与地面观测站的实测结果进行汇总分析,从而实现对雨雪天气的预报。③高层大气气象观测主要通过释放无线电探空仪和布置风廓线雷达实现。前者可以认为是地上气象观测站的高空版,可以实现收集约三十千米高空处气象数据的功能。后者可以认为是地面雨雪气象雷达的孪生兄弟,主要测量高空中的风速和风向等信息。气象卫星位于这个由低到高层次分明的观测网络的最上方,主要负责监测大范围区域内的气象变化,特别是台风一类的灾害性气象事件。④以超级计算机作为核心的数据解析中心堪称整个气象监控与预报网络的大脑。各级观测设施装置中收集到的无数琐碎信息,经过超级计算机的运算,即使是多重因素复合作用下的复杂动态过程亦可轻松模拟。小到当天某时某地的天气精准预报,大到全国范围内整个季节中降水量与往年平均值的相对大小,超级计算机可谓是无所不知。

天气预报会“报不准”吗?即使有了这么强大的预报系统,我们还是不得不承认,天气预报确实有时会“报不准”。为什么呢?这个问题一般来说受到两个因素制约。首先,现代天气预报早已不是曾经的全市统一,一天播报一次,而是定位精准并且实时更新。正如上面所述,天气变化是一个多因素作用下的极端复杂体系,现今的技术很难实现数小时后的精确预报,但是大城市局地的短时预报精准度还是相当高的。很多人还保持着头天晚上收听第二天天气预报的习惯,这样发生偏差也就在情理之中了。其次,夏天的锋面雨等短时强对流天气突发性强,即便是超级计算机也时常有心无力,无法精准预知。但是,做到在强对流天气发生一两个小时前实现应急预警,目前的技术还是把握颇大的。

在气象预报方面,人类从无知懵懂到小有所成,技术进步的脚步仍然坚定向前,天气预报的精准度和有效预测时间还会逐渐增加。

下列叙述符合作者观点或态度的是:

古人对气象的预测经验至今仍普遍有效

对城镇地区的天气预报准确度要高于农村地区

现有天气预报系统还不足以支持大范围的短时精准预报

天气预报的有效观测已经发展到一个瓶颈状态

在日常生活中,下列说法符合科学原理的是:

使用碳酸饮料可以有效溶解水壶内的水垢

成年人体内的水分大约能占到体重的40%—50%

烧开的水放置一个晚上后,亚硝酸盐含量会显著增加

剧烈运动后,人们应当避免摄入电解质,以免增加肾脏负担

下列影视剧情符合历史事实的是:

清朝时称官员为大人,如刘大人、李大人等

宋朝官员大声宣读圣旨道“奉天承运皇帝诏曰”

武则天的父亲见到武则天时,称呼其为“媚娘”

唐贞观年间官员对话讲到唐太宗时,称“吾皇太宗”

下面场景不符合我国医务常识的是:

婴儿患吸入式肺炎,医疗人员在对其的治疗中使用了抗生素药物

小红需要大量输血,但医生拒绝了她的直系血亲输血给她的要求

医生严正拒绝向孕妇家属透露腹中胎儿的性别信息

医生抽取了小张100立方厘米的血液用于常规体检