中国的古代城市都有城墙吗?在人们以往的印象中,古代的城市似乎必然有城墙,尤其是都城,高耸的城墙彰示着皇权的至高无上,城墙的失守往往意味着帝国的末日。明清北京城、元大都、北宋汴梁城、隋唐长安城与东都洛阳城……这些城内的里坊格局,外围的高大城郭,构成了帝国都城最鲜明的物化表征。

这段文字接下来最有可能讲的是:

帝国都城的发展演变

古代都城城墙的作用

皇权与城市格局的关系

没有城墙的中国古代城市

下列词语中加点的字,注音全部正确的一组是:

![]()

![]()

![]()

![]()

我离开小山村的老家,已然四十多年。常想起的,却是老家曾经光洁滑亮的门槛。

都说童年时的所见所闻和遇到的刺激,在一个人大脑皮层中会形成最初的沟回,打下最深的烙印——或许真是这样吧。当年的小山村,清一色是木结构房。于是,门槛就成为住宅的一个“不起眼”的重要构件。

……

在小山村,新建的门槛都会被刷上桐油,而当木头敞开每一寸肌肤,激活每一个细胞,将桐油饱饱地吸纳进去时,便呈现出黄金的底色,裸裎着山村家乡的胎记。而记忆中,我一直以为,门槛就是家的代名词,跨出门槛就等于离开了家。因而,自从离开小山村去城里读书后,平日里我总是把门槛当作自己的感情“拐杖”。

时光变迁,而今,养我长大送我离家的祖父祖母皆已作古,就连老宅也因为小叔家“建新拆旧”的需要而夷为平地。小山村的那些老宅正在消失,门槛也随之消失。但我总以为,物质的门槛可以消匿,但充溢过往人间喜怒哀乐故事的“门槛”终究可以永存,并给人以永恒的回味和启迪。是啊,人生里跨越门槛的抬脚与落地、放下与收回,都会与我们的命运相交,影响我们的人生之路。

第一段的“却”字看似突兀,实有其用意,即:

强调门槛看似不起眼却令我难以忘怀

突出时光变迁和家乡巨变给人的沧桑感

暗示门槛对作者所具有的拐杖作用

引出虽已远去却令作者难忘的儿时故事

下列词语中加点的字,读音全部正确的一组是:

![]()

![]()

![]()

![]()

最早对“峨眉”二字作出解释的是晋人任豫,其《益州记》记载峨眉山在南安县(今四川乐山)界以南八十里,两山首相望如蛾眉。这个说法为北朝郦道元所接受,其《水经注》记载峨眉山在南安县界,去成都南千里,秋日清澄,望见两山相峙如蛾眉。任豫、郦道元从峨眉山的外形来推定“峨眉”二字的语源语义来历,几乎成为后世定论。然而考查图书典籍,我们却找不到“峨眉”为“蛾眉”的文献证据。

这段文字是一篇论文的开头,这篇论文最可能:

考证“峨眉”一词的来源

介绍峨眉山外貌形态的变化

介绍《水经注》对后世的影响

论证文献对地理研究的重要性

中国天文学传统极为深厚,成就极为可观,足以和希腊天文学相媲美,特别值得将二者进行比较。事实上,许多人正是通过强调我们有发达的天文学来强调中国古代也有科学,甚至_______。

填入画横线部分最恰当的一项是:

独当一面

遥遥领先

自成一家

登峰造极

下列成语中,划线字的读音全部正确的一项是:

沆瀣(xiè)一气 刚愎(fù)自用

杳(yǎo)无音信 连篇累(lěi)牍

饮鸩(zhèn)止渴 言简意赅(gāi)

恃(shì)才傲物 一曝(pù)十寒

如火如荼(tù) 睚眦(zì)必报

纵横捭(pì)阖 繁文缛(ròu)节

良莠(xiú)不齐 追根溯(sù)源

岿(kuì)然不动 残垣(yuán)断壁

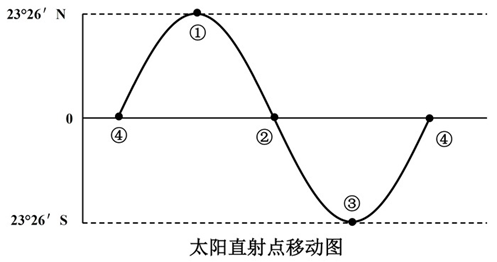

下列诗句所描述情景出现的时间与图中标示的时间段,对应正确的是:

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家一④①之间

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红一②③之问

天街小雨润如酥,草色遥看近却无一①②之间

半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符一③④之间

郑和大航海发生在中国军事科技实力遥遥领先的背景下,郑和率领两百余艘船、两万多名将士的大舰队,实力远超大航海时代两三艘船、百余人的小船队,军事实力更是远超途经的国家和地区,但郑和船队坚持“共享太平之福”“敦睦邦交”“强不凌弱”的原则,奉行“厚往薄来”的政策,从来没有以大欺小,倚强凌弱,没有掠夺一两黄金白银,没有发动一场军事侵略,也没有占领一寸海外殖民地。“郑和大航海”_______________________________。

填入画横线部分最恰当的一项是:

在中外交流交往中发挥了积极的作用

为中国的发展创造了稳定的国际环境

是中华民族一脉相承的和平基因的最好例证

为推动构建海洋命运共同体提供了中国方案

下列词语中,划线字读音不正确的一项是:

湍(tuān)急

谲(jué)诈

木讷(nè)

牛虻(máng)