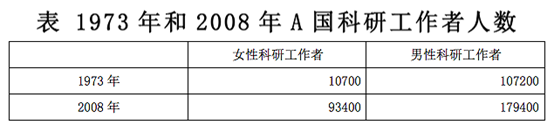

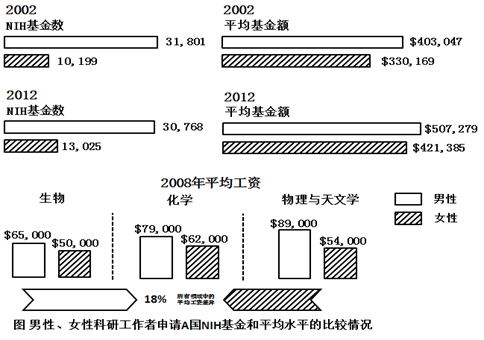

某机构对A国科研工作者进行了调查,发现现阶段女性科研工作者的申请基金情况以及薪资水平仍然不乐观。下面是A国科研工作者的人数,以及男性、女性科研工作者申请A国NIH基金和平均工资水平的比较。

2012年A国科研工作者申请到NIH基金共约多少美元:

98亿

134亿

180亿

211亿

这几年报名参加社会工作者职业资格考试的人越来越多了,可以说,所有想从事专门性社会服务工作的人都想取得社会工作者职业资格证书。阿社也想取得社会工作者职业资格证书,所以,阿社一定想从事专门性社会服务工作。

下列选项如果为真,最能加强上述论证的是:

不想取得社会工作者职业资格证书的人,就不会报名参加社会工作者职业资格考试

只有想从事专门性社会服务工作的人,才想取得社会工作者职业资格证书

只有取得了社会工作者职业资格证书的人,才有资格从事专门性社会服务工作

从事专门性社会服务工作的人大都持有社会工作者职业资格证书

为什么要保护自然?近年来,关于这个问题的争论实质上已经变成两种观点之间的辩论。一些人认为保护自然是为了自然本身,即自然的内在价值;另一些人则认为保护自然是为了人类自己的利益,即自然的使用价值。

自然使用价值的支持者们认为,为了自然本身的利益而保护自然并不能有效阻止物种灭绝的趋势,自然环境的保护应当通过和产业界合作产生最大化的影响,通过让人们更直接地关注和生活紧密相关的问题(如食品和饮用水安全),进一步扩大人们对环境保护的支持;而内在价值的倡导者们则坚持认为,关于保护自然的伦理道德论据已然充分,和产业界合作会将环境保护工作出卖给环境问题的始作俑者,况且社会已经非常关注环境保护了。

然而不幸的是,这一开始时尚且理性温和的辩论,逐渐沦为一场在大学、研究机构、环境保护组织、学术会议以至媒体中广泛进行的尖酸刻薄的个人论战。这种情况可能正在扼杀有益的言论,影响环境保护的经费筹措并使实践层面的环保工作停滞不前。

另一个问题的存在有一点_______________,那就是争论由少数人主导,且几乎都是男性。这说明了一个更大的问题:性别和文化的偏见,也在不断阻碍实际的环境保护工作开展。

环境保护时常会遇到现实世界中各种观点和价值观的挑战。为了处理和吸纳这些观点和价值观,在描绘这一领域的未来时,需要科学家和实践工作者更加包容的态度以及处理环境问题更加包容的方式。

在对环境保护科学家的科研训练中,应当更加精确地描绘这一领域悠久的、全球的共同参与的历史进程,介绍数个世纪以来人类珍爱自然、保护自然的各种方法,还需要在会议和媒体上举办更多的论坛,让人们听到不同性别不同文化背景的环境领域科学家和实践工作者的声音。同时,要动员环保科学家及实践工作者积极参与媒体的相关活动,使得媒体报道能够反映全面真实的观点,而非少数人的一家之言。环境保护组织和科学家们应当欢迎所有的环境保护执行机构,无论是公司、政府机关,还是宗教组织、有志之士,无论有功利目的的,还是纯公益的,和衷共济地将环境保护工作推向前进。要让环境保护不再停留在学理辩论的层面,而是对工作的有效性进行精细严格的评价,从而建立起能容纳不同性别、不同文化、不同年龄和不同价值观的环境保护规范。

文中作者担心的最主要问题是:

倡导者们在保护环境的目的问题上存在分歧

观点不同者之间的论争逐渐演变为相互攻击

不正确的沟通方式影响实际的环境保护工作

恶性争论可能会导致有创建性的观点被遮蔽

钱学森曾提出一个问题,后来被称为“钱学森之问”:为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?虽然他当时只是针对科学研究而言,但这个问题可以推广到很多领域。比“钱学森之问”更为具体的问题是:相对于我们的人口规模,相对于我们的经济总量,相对于我们的教育投入,从我们的教育体制中走出来的具有创造力的人才,为什么这么少?

创造性思维首先来源于知识,这似乎没有争议。不过,对知识的界定需要更多思考。我们说的知识通常指学科和领域的专业知识。但是,知识也应该包括跨学科知识、跨领域知识、跨界知识。创造力多产生于学科交叉和融合。所以对“钱学森之问”的第一个回答是:学生的知识结构有问题,我们的学生过多局限于专业知识,而缺乏跨学科、跨领域、跨界知识,而这些往往是具有创造力的人才的特征。

创造性思维的第二个来源是好奇心和想象力。爱因斯坦说过,“________________”。他还说过,“________________”,在我们以知识为中心的教育中,这些知识以外的因素通常不受重视。知识与受教育年限的关系比较简单,通常随着受教育年限的增多而增多,但好奇心和想象力与受教育年限的关系则更取决于教育环境和教育方法。儿童时期的好奇心和想象力特别强,但是随着受教育的增多,好奇心和想象力很有可能会递减。这是因为,知识体系都是有框架、有假定的,难怪爱因斯坦感叹过,“________________”。如果这些分析是对的,那么对“钱学森之问”的第二个回答是:不是我们的学校培养不出杰出人才,而是我们的学校在增加学生知识的同时,有意无意地限制了创造性人才的必要因素——好奇心和想象力的发展。

创造性思维的第三个来源与价值取向有关,也就是与追求创新的动机和动力有关。创新的动机有三个层次,分别代表了三种价值取向:短期功利主义、长期功利主义和内在价值的非功利主义,每一个后者都比前者有更高的追求。对短期功利主义者而言,创新能够在短期带来奖励。对长期功利主义者而言,创新需要经过长期努力才能见到成效。而对内在价值的非功利主义者而言,创新源于一种内在动力,源自一种永不满足于现状的渴望,一种发自内心、不可抑制的激情,而不是为了个人的回报和社会的奖赏。现实情况是,具备第一类动机的人很多,具备第二类动机的人也有,但具备第三类动机的人就寥寥无几了。然而,科学和社会的殿堂中如果没有他们,就不成其为殿堂。所以,对“钱学森之问”的第三个回答是:我们之所以缺乏创造性人才,除了知识结构问题和缺乏好奇心和想象力之外,就是在价值取向上太“立竿见影”急于求成的心态,这样的价值观很难出现颠覆性创新、革命性创新。

根据作者对“钱学森之问”的第三个回答,以下哪项最可能是作者所赞成的价值取向:

清静寡欲,随遇而安

不追求功利的自我实现

天下熙熙,皆为利来

宁可我负天下人,不可天下人负我

2020年年底召开的中央经济工作会议提出解决好种子和耕地问题。作为世界第二大种子大国,下列哪些种源是我国能够做到完全自给自足且有竞争力的?

①水稻 ②小麦 ③玉米 ④大豆

①

①②

①②③

①②③④

器官捐献率在各个国家的情况都不太乐观,然而一组来自欧洲的数据引起了人们注意。这组数据显示,欧洲各国人口中签署器官捐献知情同意书的比率,分别如下:匈牙利99.997%,奥地利99.98%,法国99.91%,葡萄牙99.64%,波兰99.5%,比利时98%,瑞典85.9%,荷兰27.5%,英国17.17%,德国12%,丹麦4.25%。统计结果呈现出显著的两极分化,前七个国家的同意率都很高,在这几个国家之后,器官捐献的民意率_______,是什么因素让那些国家有如此高比例的人同意捐献自己的器官呢?

英国和法国教育、经济水平相当,可英国仅有17%的人同意捐献器官,而法国却接近100%;另一组比较则更能说明问题,德国和奥地利接壤,也同为德语国家,然而德国只有12%,奥地利却为100%,说明以上这些因素还不足以解释。

会不会是宣传的作用呢?在荷兰,全国对器官移植进行了大规模的宣传,每个家庭都能收到关于器官捐献的信件,在电视、广播中也时常能看到宣传广告,甚至还有一档极具争议的综艺节目,让亟待器官移植的患者选择想要谁做他的供者。做了这么多活动,钱也花了不少,然而荷兰器官捐献的同意率却只有28%,与邻国比利时一比就相形见绌:人家没花过一分钱做宣传,器官捐献的同意率却高达98%。

原因究竟是什么?当研究者排除了以上这些因素后,他们将目光聚集在一个极其细微的环节上,那就是人们签署的那张器官捐献的知情同意书。在那些同意率低的国家中,知情同意书是这么写的:“如果您想参与器官捐献计划,请在这里画勾。”而在同意率高的国家中,知情同意书里只有一个地方不同,那就是:“如果您不想参与器官捐献计划,请在这里画勾。”器官捐献率如此悬殊,原因就在于知情同意书中的那一个词:“想”或“不想”。

这是两种不同的“默认选项”。第一种默认的情况是所有人都不参与器官捐献计划,因此参与者需要做出行动改变——“画勾”。在这种情况下,人们会不自觉地接受默认选项,因为在潜意识里这被看做是推荐的方案,而“画勾”做出改变则需要费力气,付出认知、情绪和行为上的投入,以换取改变默认选项后的收益。同样的,在第二种默认选项中,默认的情况是所有人都在器官捐献计划内,这也是默认的推荐,不捐献才需要人们去做决定和做出行动改变,而这需要花费人们更多的精力。也正因此,在两种情况下,“画勾”的都是少数,而接受“默认选项”则是大多数人的决定。

作者认为应该:

立法以强制推行器官的捐献

对器官捐献者给予物质奖励

修改知情同意书的默认选项

改变器官捐献的流程和环节

长远以来,中国就重视文化立国,礼治即表现在国家治理中体现出文化的精神。儒释道、诸子百家文化数千年来成为中国人的思想血脉,影响了各个朝代的主流思想。“仁义礼智信”“内圣外王”“修身齐家治国平天下”等理念,对中国古代治国理政以及全体中国人的人格言行影响很深。众所周知的如《论语》《大学》等成为数百年来包括帝王在内的治国理政者们的必读书,历史上国家治理者推行“敬天法祖”“以孝治天下”等理念和做法,都是礼治的表现。

中国历史的主流,与其说是人治,不如说是中国传统文化和道德思想影响下的帝王及士大夫们在治理国家。虽然经历许多次改朝换代,期间也有一些_______________的帝王,但中国社会治理的背后,总体来说都有着中国文化思想作为底蕴,都不同程度地体现着对中国传统文化和道德的_______________。

在礼治之下,总体来看中国历史上也发展出了与其相应的法治,有法制体系以规范社会治理的各方面。比如有监察制度以保证官员廉洁奉公,有官员选拔制度以保证任人唯贤,等等。就监察制度来说,唐朝就有“四善二十七最”“六察法”等,对官员的监察和考核进行严格详细的规定。对皇帝本身,也不是没有约束制度。比如在唐朝三省六部制下,虽然最高命令是皇帝诏书,但诏书由中书省拟撰,后经门下省复审。门下省如果认为不妥,可以“封驳”,也就是把皇帝命令挡回去。“封驳”在汉代已经出现,唐代“封驳”的例子屡见不鲜,宋朝也延续了这一制度。明朝来华多年的传教士利玛窦也注意到,“如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能做出最后的决定”。

对法治的推崇,屡见于古代经典。比如《管子》说“法令者,君臣之所共立也”;荀子认为“隆礼至法,则国有常”。这些思想对中国历史上的治理产生了巨大影响。

一些人质疑中国历史上是否有法治,笔者认为,在这个问题上,国人应该有足够的文化自信。中国历史上有不少时期,整个社会能按照一定规则和制度来进行治理,并实现较长时间的良性运转,至少应说是具有相当程度上的法治特色的。历史学家钱穆先生就认为“中国政治,实在一向是偏重于法治的,即制度化的”。连《历史的终结》一书作者弗朗西斯•福山也认为“在某种意义上说,中国人发明了好政府”。

当然中国历史上的治理,有时代的局限性,也有很多不完善乃至糟粕的东西,但我们不应简单以人治抹杀中国古代治理经验,从而失去了取其精华的机会。比如历史上的监察制度、选官制度等经验就值得借鉴。笔者也注意到,历史上治理较好的时期,都是那些文化较昌明开放的时代,比如文景之治、贞观之治等;当文化精神比较衰退、保守的时候,便出现社会治理和制度的相对颓废。所以今天在全社会大力倡导法治的同时,也应注意到,“徒法不足以自行”,应大力加强“礼治”,注重夯实优秀传统文化的内蕴。

作者反驳了以下哪种观点:

中国文化中存在糟粕

文化昌明时代社会治理更为完善

中国历史上没有法治

传统文化对社会治理产生深远影响

2011年,我国粮食生产创造了新的历史记录,达到了2020年粮食产能规划水平。粮食总产量登上了5亿5千万吨新台阶,初步统计,2011年全年粮食总产量达到57121万吨,比2010年增长4.5%。

2011年,各级政府抓粮食生产始终不放松,实现了夏粮、早稻、秋粮生产季季增长,是近些年来少有的。全国夏粮总产量12627万吨,比去年增产321万吨,增长2.5%;早稻总产量3276万吨,比去年增产143万吨,增长4.5%;秋粮总产量41218万吨,比去年增产2018万吨,增长5.1%。

2011年,全国三大粮食作物总产量超过5亿吨,达到51045万吨。稻谷总产量突破2亿吨大关,达到20078万吨,比去年增产503万吨,增长2.6%;小麦总产量11792万吨,比去年增产274万吨,增长2.4%;玉米总产量19175万吨,比去年增加1450万吨,增长8.2%,玉米大幅度增产使我国粮食生产结构得到进一步改善。2011年,全国13个粮食生产省(区)粮食总产量达到43422万吨,比2010年增产2238万吨,增产5.4%,占全国总增产量的90.5%,粮食主产区的稳定增产作用得到进一步发挥。

东北及内蒙古四省(区)共增产粮食1386万吨,增产量占全国总产量的56%,其中黑龙江增产558万吨,增长11.1%,吉林增产329万吨,增长11.6%,辽宁增产270万吨,增长15.3%,内蒙古增产229万吨,增长10.6%。

粮食产量超5千万吨的黑龙江、河南两省,2011年粮食生产更上一层楼,粮食总产量分别达到5571万吨和5543万吨,双双登上5500万吨新台阶。

主要受气候影响,贵州和重庆全年粮食总产量减产,贵州减产235万吨,下降21.2%,重庆减产29万吨,下降2.5%,三季粮食中,夏粮产量减产的有甘肃、宁夏、新疆三省(区);早稻产量减产的有安徽、湖北、广西三省(区);秋粮产量贵州减产279万吨,下降29.3%,重庆减产30万吨,下降3%,上海略有减产。

全国三大粮食作物总产量增长速度由快到慢依次为:

玉米、稻谷、小麦

稻谷、玉米、小麦

小麦、稻谷、玉米

小麦、玉米、稻谷

在启蒙思想家的眼中,中国的科举制度是当时世界上最公平最理性的创制了。除了推崇教育的文明中国,他们想不出还有哪一个国家能够用考试这么科学的方法择仕选官。用考试去决定社会的上升流动,实在要比靠出身和阶级公平得多、理性得多。从历史角度来看,说中国是个考试的国度,并不完全是种贬称。

然而,考试的缺陷也十分明显,它是一套硬化的标准,并不适合每一个人。有些孩子不大会考试,但他可能具有考试考不出来的惊人才华。所以由古至今,制度总会为少数人开一扇方便之门,比如说“举荐”。如今欧美许多名牌大学都有各式各样的方式去吸收考试不行的“特优生”,或者凭学生被公认的惊人成就破格录取,或者倚重某些可信人物的大力担保。

考试本来是公平的,考试之外的多样途径本来也能弥补考试的不足。但是每一个社会都还有贫富差距的问题,有钱人的孩子的确能得到更好的教育,因为他家有钱请家教,能送他上学费比较贵的名校,所以他考试成功的机会也就比较大了。就算不看考试,理论上富家子弟的表现也可能会好一点,因为他见过世面,面试的时候比较有自信,而且他会得到不少音乐艺术等校外教育的熏陶,容易发展出一般同龄人所没有的能力。

教育是种社会再分配的体系,怎样不让富者恒富,精英永远是精英,这一直是个令人头疼的问题。就拿英国的牛津和剑桥来说吧,大家对它们的印象就是“精英贵族名校”,也就是说它们不只精英,而且贵族。如果你中学是在伊顿或哈罗这些地方上的,你进牛津、剑桥就有一半的保证了。于是英国的“重点大学”都有扶助困难学生的奖学金,几十年前还开始了中学校长推荐的计划。他们会请一些较贫困地区的中学校长推介少数极有潜力的学生,给他们特殊的面试机会。饶是如此,直到2007年,牛津大学也还是只有1/10的学生来自穷困家庭。

去年8月,备受舆论压力的牛津大学终于公布了一项惊人的计划:它的入学导师会在挑选学生的时候格外注意学生的地址,看看他是不是住在较为差劲的小区,如果是的话就要优先对待了。牛津入学登记处总监麦克•尼克松(Mike Nicholson)说:“只看成绩太残忍了。我想确认一个学生是否来自高等教育机会比较稀少的地区,我们应该让他们打破障碍。”这个计划用心良苦,但又有不少人嘲讽它是“住址博彩”,以学生的住址掩盖了学生的真正的能力。怎么做都不是,可见教育的公平实在是个不容易对付的难题。

作者对考试的态度是:

大加鞭挞

不置可否

赞誉有加

基本认可

鲁迅∶《呐喊》的作者

医生∶大夫

番茄∶西红柿

土豆∶马铃薯

爱因斯坦∶相对论的创立者