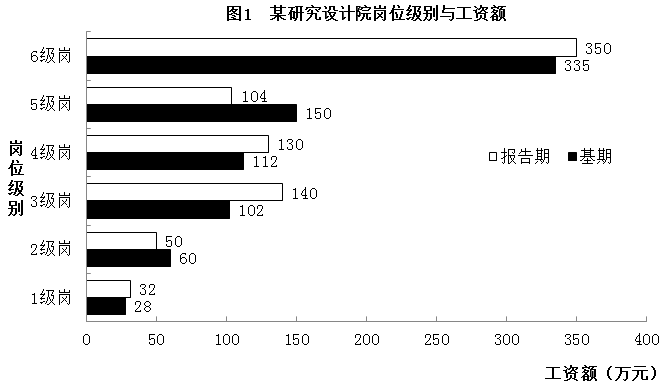

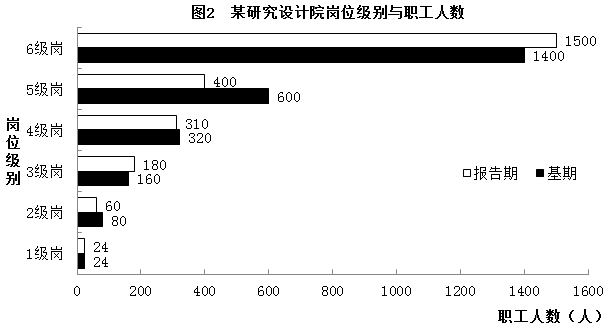

某研究设计院向不同岗位级别职工支付的工资额以及该院职工人员结构资料分别如图1和图2。根据资料回答问题。

该研究设计院报告期人均工资最高的是:

1级岗

2级岗

3级岗

4级岗

从发展经济学的视角观察,发达地区与落后地区之间、占有稀缺资源的先富人群与普罗大众之间,在相当一个时期内,出现经济上的两极分化,这是现代化过程中一种自然客观现象。经济上发达地区越来越发达,落后地区、底层阶层则越来越贫穷,这在经济学上称为“极化效应”。当国民经济发展到一定阶段时,通过国家税收调节,通过一系列再分配的制度变革,并在经济发展的自然逻辑作用下,如投资由沿海与城市等发展中心地区向中西部边缘地区弥散扩展,经济发展的成果将越来越多地从中心向边缘延伸,这就是所谓的“涓滴效应”。

著名的美国发展经济学家赫希曼认为,经济发展总是不平衡的,他提出了“极化—涓滴效应”学说,来解释经济发展从发达地区向不发达地区的延伸过程。出于解释上的方便,他把经济相对发达区域简称为“北方”,欠发达区域简称为“南方”。他认为,由于北方即先进地区的经济增长对劳动力需求上升,特别是对技术性劳动力的需求增加较快,同时,北方的劳动力收入水平高于南方。这样,就导致南方即后进地区的劳动力,在就业机会和高收入的诱导下向北方迁移,从而削弱了南方的经济发展能力,导致其经济发展恶化。

在发展的前期阶段,北方的增长对南方会产生不利影响,形成北方强者越来越强,南方弱者越来越弱的现象,赫希曼称之为“极化效应”。随着时间推移,北方吸收南方劳动力的同时,在一定程度上可以缓解南方的就业压力,有利于南方解决失业问题。在互补情况下,北方向南方购买商品、增加投资,会给南方带来发展的机会,刺激南方的经济增长。特别是,北方的先进技术、管理方式、思想观念、价值观念和行为方式等经济和社会方面的进步因素向南方的涓滴,将对南方的经济和社会进步产生多方面的推动作用。

在区域经济发展中,涓滴效应最终战胜极化效应。从长期来看,北方的发展本身将会带动南方的经济增长。而且,国家要实现政治稳定,经济发展平衡是至关重要的条件,这就促使政府将更积极地加强北方对南方的涓滴效应。在政府的积极参与下,南方的经济发展会进一步获得动力,同时,南方的发展也会反过来促进北方的经济继续增长。北方与南方可以获得双赢的现代化成果。

第3段意在说明:

涓滴效应的发展阶段

极化效应的不利影响

涓滴效应的实现过程

涓滴效应与极化效应的异同

①近年来,利用碎片时间“听读”成为流行趋势,伴随这条小众的内容赛道走向大众化,________________。“耳朵经济”包括播客、听书、有声读物等,具有便捷化、阅读碎片化、互动性强等特点。数据显示,我国现有相关企业4万余家,三成以上公众有听书习惯,35.4%的用户选择付费订阅,预计2028年在线音频市场收入将增长至510亿元。

②“耳朵经济”发展,不仅丰富了阅读方式和阅读体验,推动构建全民阅读新生态,也激活了消费新“声”机,为经济带来新机遇和新活力。推动有声市场的高质量发展,需从内容创新、技术创新、模式创新三个维度持续发力。

③当前,音频平台用户对内容的需求越来越多元化和个性化,这就要求内容创作者和市场主体积极关注市场动态、做好市场调研,有针对性地发掘新的创作领域,丰富创作题材的“内容池”。分析研判用户阅读消费场景与用途类别,了解其需求偏好,根据各自市场定位开发差异化、垂直性的优质内容,布局和深耕个性化细分领域,加快树立具有辨识度的市场品牌。音频以听觉为传导途径,其播出效果还取决于播讲者对文本的诠释能力、声音感染力及背景音效的信息密度。如何提升作品内容品质,将文字符号升华为带有亲密感和人情味的对话,为用户带来独特的情感体验将是市场主体面临的考验。要在激烈的市场竞争中胜出,搭建一支集编剧、配音、导演、后期制作等多方面人才于一体的强有力的团队就显得必要而重要。

④“耳朵经济”的崛起得益于科技的创新发展,数智技术在音频生产过程中必将发挥越来越重要的作用。随着大数据、云计算等技术运用于内容生产、流量预测、分发推荐等环节,音频平台可以获取用户的点击流量、付费习惯、评论内容、分享频次等数据,并根据算法机制建立用户画像,精准预测其行为习惯和偏好,为个性化内容生产提供支撑,从而提升用户黏性。人工智能、语音合成技术等将使生成的语音更加自然、流畅,传递更丰富的情感温度,系统性提高用户的收听体验。同时,无线耳机、智能音箱、智能汽车等各类智能硬件的日益普及提供了多终端、沉浸式、全场景覆盖的接收渠道,在满足用户不同需求的同时,也为“耳朵经济”的提质增效开辟了新的空间。

⑤“耳朵经济”以听觉为主要内容形态,可以很好地解放双手、双眼。因此,音频可以渗透到不同场景中,和其他应用共享碎片化时间,这为构建“音频+”的多元业务生态提供了可能。如“音频+直播”模式可实现实时互动,用户可通过音频参与直播,获得即时反馈;“音频+游戏”模式可通过声音引导创造出全新的游戏体验;“音频+出版社”模式可通过有声书和播客等形式拓宽传统出版传播渠道,使阅读变得更加便捷和生动。如此来看,以模式创新不断延伸产业链条,将为推动“耳朵经济”健康发展拓展更多有效路径。

文章第⑤自然段重在说明:

“耳朵经济”因可渗透到各种场景中而具有很好的发展前景

“音频+”多元业务生态是“耳朵经济”未来的主要发展方向

可通过模式创新拓展更多有效路径促进“耳朵经济”健康发展

“音频”的形态特点为“耳朵经济”多元化发展提供了可能性

研究发现,做梦可能是一种治疗过程,能够减轻或消除痛苦的记忆。研究人员先让被试者观看可以激发情绪的图片,在被试者进入梦乡以后,再对他们的大脑进行扫描,结果发现控制情绪的大脑区域在出现梦境的快速眼动期活跃性降低。

如果以下各项为真,最能支持科学家观点的是:

痛苦的梦会抑制大脑情绪区域活跃性

快速眼动期并未完全驱散不良的记忆

快乐情绪会激发大脑情绪区域活跃性

保持心理健康是睡眠的一种重要功能

2011年期刊出口数量比2010年多:

194.8万册

149.5万册

58.1万册

19.3万册

以下是略有删节的公文部分内容,阅读之后回答41—45题。

1.满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务。必须坚持政府主导,按照__________、__________、__________、__________的要求,加强文化基础设施建设,完善公共文化服务网络,让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务。

2.构建公共文化服务体系。要以公共财政为支撑,以公益性文化单位为骨干,以全体人民为服务对象,以保障人民群众看电视、听广播、读书看报、进行公共文化鉴赏、参与公共文化活动等基本文化权益为主要内容,完善覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系。把主要公共文化产品和服务项目、公益性文化活动纳入公共财政支出预算。采取政府采购、项目补贴、定向资助、贷款贴息、税收减免等政策措施,鼓励各类文化企业参与公共文化服务。鼓励国家投资、资助或拥有版权的文化产品无偿用于公共文化服务。加强文化馆、博物馆、图书馆等公共文化服务设施和爱国主义教育示范基地建设,鼓励其他国有文化单位、教育机构等开展公益性文化活动,各类公共场所要为群众性文化活动提供便利。加强社区公共文化设施建设,把社区文化中心建设纳入城乡规划,拓展投资渠道。引导和鼓励社会力量通过兴办实体、资助项目、赞助活动、提供设施等形式参与公共文化服务。推进国家公共文化服务体系示范区的创建。制定公共文化服务指标体系和绩效考核办法。

3.___________________________________。提高社会主义先进文化辐射力和影响力,必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系。要加强党报党刊、通讯社、电台电视台和重要出版社建设,进一步完善采编、发行、播发系统,加快数字化转型,扩大有效覆盖面。加强国际传播能力建设,打造国际一流媒体,提高新闻信息原创率、首发率、落地率。建立统一联动、安全可靠的国家应急广播体系。完善国家数字图书馆建设。整合有线电视网络,组建国家级广播电视网络公司。推进电信网、广电网、互联网三网融合,建设国家新媒体集成播控平台,创新业务形态,发挥各类信息网络设施的文化传播作用,实现互联互动,有序运行。

填入第3段画线部分最恰当的是:

发展现代传播体系

构建国家新媒体播控平台

实现三网互联互通

加快传播体系数字化转型

在资源开采过程中,要认真贯彻落实(A)的精神,遵循市场规律,采取法律、经济和必要的行政措施,分配和规范各类市场主体合理开发资源,承担资源补偿、生态环境保护与修复等方面的责任和义务。要按照“谁开发、谁保护,谁受益、谁补偿,谁污染、谁治理,谁破坏、谁修复”的原则,明确企业是资源补偿、生态环境保护与修复的_______________。对资源已经或濒临枯竭的城市和国有矿业、森工企业,要给予必要的资金和政策支持。2011年之后要重点解决历史遗留问题,补偿社会保障、生态、人居环境和基础设施建设等方面的欠账。

资源型城市要统一规划,加快产业结构调整和优化升级,大力发展接续替代产业,积极转移剩余生产能力,完善社会保障体系,加强各种职业培训,促进下岗失业人员【甲】再就业,解决资源型企业历史遗留问题,【乙】资源枯竭企业平稳退出和社会安定。对资源已经枯竭的城市,要【丙】有针对性的扶持政策,帮助解决资源枯竭矿山(森工)企业破产引发的经济衰退、职工失业等突出矛盾和问题。

对第1段文字的主旨,归纳最准确的是:

建立生态环境保护机制

建立资源型城市补偿机制

建立完善社会保障机制

建立资源开发补偿机制

下列关于试用期的说法错误的是:

劳动者在试用期内依法享受社会保险待遇

同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期

用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由

以完成一定工作任务为期限的劳动合同,约定的试用期不得超过一个月

据报导,美国宇航局的“雨燕”卫星日前观测到一个距地球约131亿光年的天体。该天体形成于宇宙大爆炸后的6.4亿年,是迄今人类观测到的距离地球最遥远的天体。

此次观测到的最遥远天体其实是一种伽马射线暴。美国宇航局“雨燕”观测卫星最早于2009年4月23日观测到这一伽马暴。该伽马暴也因此被命名为“GRB 090423”。天文学家通过研究发现,该伽马暴大约距离地球131亿光年。美国哈佛史密松森天体物理中心科学家伊多•伯杰是双子星北座望远镜观测小组的成员,据伊多•伯杰介绍,“这是距离地球最远的伽马暴,同时也是迄今为止人类在宇宙中所发现的最遥远天体。”

为了计算090423伽马暴与地球的距离,天文学家们首先通过膨胀空间方法测量了该伽马暴的光线所延伸的距离以及变红的程度。通过测量发现,该伽马暴红移值大约为8.2,比此前发现的所有伽马暴的距离都要远。此前的红移值记录仅为6.7。如此远距离的伽马暴也意味着,这颗已经死亡的恒星应该是自所谓的“重新电离时期”以来最早的天体。据了解,伽马射线暴是宇宙中一种伽马射线突然增强的现象。伽马射线是波长小于0.1纳米的电磁波,是比X射线能量还高的一种辐射,它的能量非常高,能够消灭临近星体上的任何生命。在离地球6000光年范围内的任何伽马射线暴都能够摧毁臭氧层,从而破坏地球。忽略掉其金属粒子的特性,这种毁灭每10亿年就有可能发生,但可能是银河系中的高金属含量使得地球受到保护。

美国加利福尼亚大学天文学家约叔亚•布鲁姆认为,“对于天文学来说,这是一起分水岭事件。如果天文学家能够发现更多更远距离的伽马暴,他们或许可以通过光谱测定宇宙是如何快速变化的以及变化的原因。”要想绘制并形成早期宇宙的结构图,必须要首先发现更多更遥远的伽马暴或其他爆炸事件。然而,这一过程进展较为缓慢。“雨燕”卫星迄今已经发现了120个可测距离的爆炸事件。不过包括090423伽马暴在内,仅有三个是引爆于宇宙大爆炸之后的第一个十亿年之内。主要原因在于宇宙形成最早期,恒星光线的频率不高,通常无法形成像伽马暴那样的爆炸事件。

此外,直到最近红外探测器的敏感度才足以测量更为遥远而短暂的伽马暴余辉。在多年的运行中,“雨燕”卫星先后共10次捕捉到以极快角速度运行的伽马射线暴,其中,最短的伽马射线暴只持续了50毫秒。据估计,伽马射线暴每年约有100次左右。科学家们表示,由这些观测数据得出,短期伽马射线暴的产生不同于长期伽马射线暴。虽然在这两个过程中都有黑洞的诞生,但短期伽马射线暴比较接近于两颗中子星合并的模型,而长期伽马射线暴则比较符合恒星灭亡的过程。

第3段中的“这种毁灭”指的是:

宇宙发生大爆炸

银河系中的恒星被伽马暴摧毁

发生伽马暴这样的爆炸事件

地球的臭氧层被伽马暴摧毁

2021年6月11日,国家航天局公布了由祝融号火星车拍摄的着陆点全景、火星地形地貌、“中国印迹”和“着巡合影”等影像图。首批科学影像图的发布,标志着我国首次火星探测任务取得圆满成功。自祝融号2021年5月15日着陆火星开始,截至2022年5月1日,祝融号火星车累计行驶1921米,在火星表面工作342个火星日。

根据以上信息下列判断正确的是:

1个火星日比1个地球日略短

1个火星日比1个地球日略长

1个火星日与1个地球日的时长完全相等

1个火星年比1个地球年略短